こんにちは!バロック・ミューズ・サロンの脇山です。本日は、アントニオ・ヴィヴァルディの名作「四季」について詳しくご紹介いたします。この作品の背景や各楽章の魅力をお楽しみください。

ヴィヴァルディと「四季」

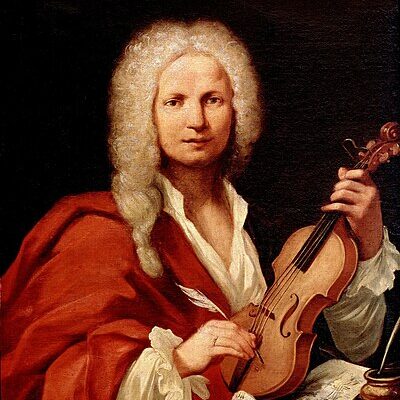

アントニオ・ヴィヴァルディ(1678年 – 1741年)は、バロック時代を代表するイタリアの作曲家です。彼の「四季」(Le quattro stagioni)は、1725年に出版された12のヴァイオリン協奏曲集「和声と創意の試み」(Il cimento dell’armonia e dell’inventione)の一部として発表されました。「四季」は、春、夏、秋、冬の四つの協奏曲から成り、それぞれが特定の季節の情景や気象を音楽で描写しています。

「四季」が誕生した背景

「四季」は、ヴィヴァルディが自然や季節の変化にインスパイアされて作曲された作品です。ヴィヴァルディは、この作品で当時の新しい試みである「プログラム音楽」を実践しました。プログラム音楽とは、特定の物語や情景を音楽で描写する手法です。各協奏曲には、ヴィヴァルディ自身が書いたソネット(詩)が付けられており、音楽が具体的にどのような情景を表現しているのかがわかります。

各協奏曲の特徴

春(La primavera) RV 269

「春」は、目覚める自然と新しい生命の誕生を祝う、明るく陽気な曲です。鳥のさえずり、流れる小川、春の嵐などが音楽で描写されています。

- 第1楽章:アレグロ。鳥のさえずりと小川のせせらぎが生き生きと描かれています。

- 第2楽章:ラルゴ。牧草地で休む羊飼いとその犬の静かな情景。

- 第3楽章:アレグロ。ニンフと羊飼いの踊りと春の喜び。

夏(L’estate) RV 315

「夏」は、暑さと嵐をテーマにした、激しくドラマティックな曲です。息詰まる暑さと突如として訪れる嵐が描かれています。

- 第1楽章:アレグロ・ノン・モルト。焼けつくような太陽の下で、疲れ果てた人々と動物たち。

- 第2楽章:アダージョ・エ・ピアノ。木陰での静かな休息。

- 第3楽章:プレスト。嵐がやってきて自然が荒れ狂う様子。

秋(L’autunno) RV 293

「秋」は、収穫と祭りをテーマにした、穏やかで喜びに満ちた曲です。収穫祭での踊りや酔いしれる人々が描かれています。

- 第1楽章:アレグロ。収穫祭の喜びと人々の踊り。

- 第2楽章:アダージョ・モルト。収穫を終えた後の静かな夜、疲れて眠る人々。

- 第3楽章:アレグロ。狩りの場面。犬と狩人、逃げる獲物の描写。

冬(L’inverno) RV 297

「冬」は、寒さと静寂をテーマにした、力強くも静かな曲です。冷たい風、暖炉の前での暖かさ、氷上の滑りなどが描かれています。

- 第1楽章:アレグロ・ノン・モルト。凍える寒さと強い風。

- 第2楽章:ラルゴ。暖炉の前での温もりと静けさ。

- 第3楽章:アレグロ。氷上で滑りながら転ぶ人々と、再び吹き荒れる冬の風。

「四季」の意義と影響

「四季」は、ヴィヴァルディの最も有名な作品の一つであり、バロック音楽の中でも特に人気の高い曲です。この作品は、自然の描写と音楽の融合の巧妙さ、そして感情豊かな表現が評価されています。ヴィヴァルディは「四季」を通じて、バロック音楽の可能性を広げ、後の作曲家たちに大きな影響を与えました。

「四季」は、今日でも多くの演奏家によって演奏され、世界中の聴衆に愛されています。ヴィヴァルディの音楽は、時代を超えて私たちに自然の美しさと季節の移ろいを感じさせてくれるのです。

まとめ

アントニオ・ヴィヴァルディの「四季」は、自然と音楽が見事に融合した傑作です。各季節の情景や感情が音楽で描かれており、その豊かな表現力に触れることで、バロック音楽の魅力を再発見できるでしょう。ぜひ、この名作を通じてヴィヴァルディの天才的な作曲技法を堪能してください。